概述

晋城古称泽州,是华夏文明的发祥地之一。隋开皇三年(公元583年)设置州府,称为泽州。唐武德二年(公元619年)设置晋城县,晋城之名由此而来。新中国成立后,晋城先后归长治专署和晋东南行署管辖。1983年7月,改晋城县为县级晋城市。1985年5月,经国务院批准,撤销晋东南地区,成立了省辖地级市晋城市,实行市管县新体制。

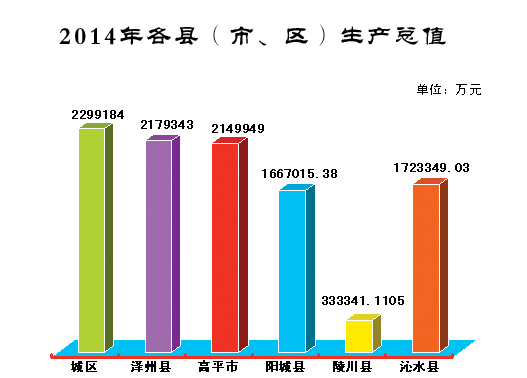

晋城市辖城区、泽州县、高平市、阳城县、陵川县、沁水县六个县(市、区),总面积9490平方公里。省统计局公布的《2014年山西省人口变动情况抽样调查主要数据公报》显示,晋城市常住人口为230.8946万人。

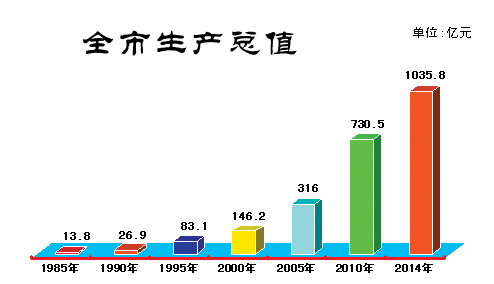

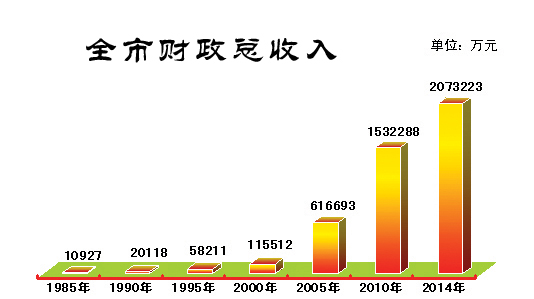

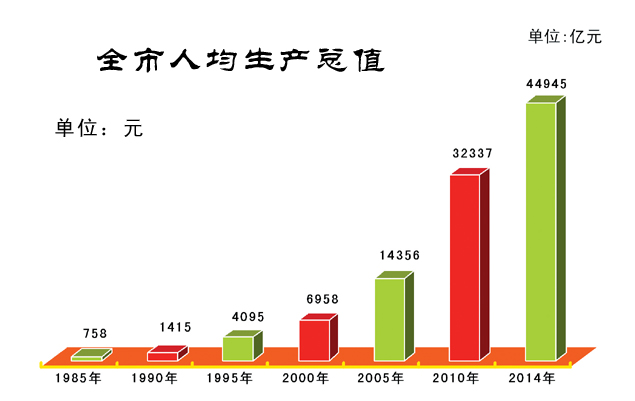

30年来,历届晋城市委、市政府团结带领全市人民,乘改革开放东风,团结进取,奋力拼搏,艰苦创业,争先发展,晋城大地发生了翻天覆地变化。国民经济快速增长,综合实力明显增强。2014年,全市生产总值完成1035.8亿元,规模以上工业增加值完成406.9亿元,公共财政预算收入完成98.03亿元,城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入分别达到24907元、10087元。基础设施全面改善,城乡面貌焕然一新,目前全市公路通车里程达到8960.5公里,其中高速公路里程达到319公里,在全省率先实现县县通高速公路;博物馆、图书馆、美术馆、档案馆成为新地标建筑。科教、文卫、人口、环境、精神文明、综合治理等各项事业全面进步,先后获得全国卫生城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、山西省环保模范城市、国际花园城市、国家森林城市等荣誉称号。特别是在2005年、2009年、2013年三捧全国社会治安综合治理“长安杯”,是全省唯一获此殊荣的城市。

实践证明,建市30年是综合实力蒸蒸日上的30年,是人民生活水平节节提高的30年,是城乡面貌发生巨变的30年。30年间,勤劳勇敢的晋城人民用汗水和智慧描绘出一幅恢弘壮丽的发展画卷;如今,敢于争先的晋城人民正按照“一争三快两率先”战略部署,奋力开创弊革风清、富民强市的美好未来。

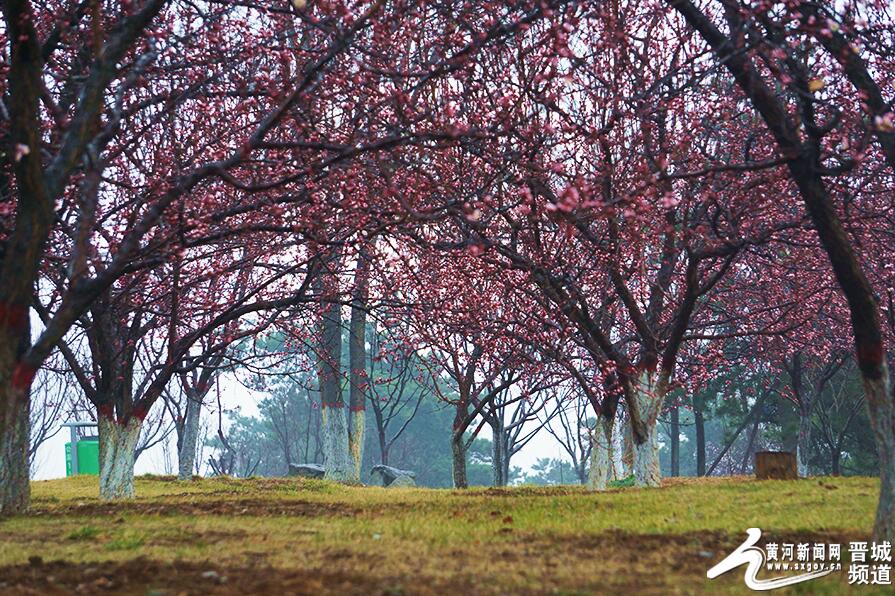

城市面貌日新月异。张全军 摄

一组耀眼的数据中,可以看出晋城30年争先发展的脉络,取得的骄人成绩——

1985年至2014年底,全市GDP由13.8亿元跃升至1035.8亿元;固定资产投资从3.7亿元增至974.8亿元;公共财政预算收入从1亿元增至98亿元;城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入分别从508元、369元增至24907元、10087元;进出口总值从零增至10亿美元,有4个年份增幅超过100%……

短短30年,年轻的晋城就以“争”的姿态,“先”的勇气,奋力争先进位,特别是近三年来在“一争三快两率先”战略的引领下,各项改革向纵深推进,产业转型升级步伐明显加快,城乡统筹进程不断加速,民生事业持续改善,争先发展步履越走越稳、越走越快。

改革开放劲头足

改革是发展的源动力,开放是发展的助推器。

30年来,历届市委、市政府一直以经济建设为中心,坚持改革开放不动摇,企业改革、农村改革、社会事业改革、政府行政管理体制改革、综改试验区工作等多项改革任务协调稳步推进,综合实力明显增强。

纵观30年,亦可清晰勾勒出我市发展脉络:“七五”时期(1986—1990年)为建市成长期,“八五”时期(1991—1995年)为快速发展期,“九五”时期(1996—2000年)为调整改善期,“十五”时期(2001—2005年)为高速增长期,“十一五”时期(2006—2010年)进入高位调整期,现正处于“十二五”时期的转型换挡期。

统计数据表明,无论是建市成长期还是高速增长期,抑或是转型换挡期,各项主要指标始终保持着较高增速,发展始终处在良性平稳的轨道。30年来,我市发生了翻天覆地的变化,得益于一系列改革开放举措深入推进。

——企业改革强经济。按照社会主义市场经济体制要求,国有企业改革从放权让利、承包经营进入到转换机制、制度创新的阶段,通过改革、改制、改组,建立了现代企业制度。特别是1993年开始,组建和培育了一批大型企业集团,兰花科创于1998年底在上交所上市,天泽煤化工积极筹备,准备上市。到2014年底,全市国有控股企业提供的工业总产值占到规模工业的61.3%,提供的利润占到规模工业的75.6%。

——农村改革兴三农。从家庭承包经营责任制到农产品流通体制改革,从取消农业税到工业反哺农业、城市反哺农村,目前正处城乡发展一体化建设阶段。近年来,在巩固农村税费改革的基础上,全面启动了以乡镇机构改革、农村社会制度改革、县乡财政管理体制改革、集体林权制度改革为主要内容的农村综合改革工作。中央、省、市各项强农惠农富农政策不折不扣落实到位,从免除了农业税,到农村教育“两免一补”全部到位,农村新型医疗合作覆盖率达到100%,农民得到的实惠越来愈多,生产生活条件明显改善,幸福指数进一步提高。到2014年,农村居民人均纯收入达到10087元,与建市初期相比增长20多倍,年均递增速度达到12%。

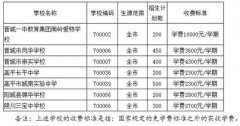

——社会事业改革惠民生。市委市政府一贯重视民生改善,近年来更是倾力倾情惠民生,投入了大精力、下了大工夫,大力实施教育优先、医疗提质、就业充分三大工程,社会保险体系日趋完善,医疗保障覆盖面逐步扩大,教育更加公平阳光,人民群众幸福指数不断提高,让发展成果更多、更公平地惠及全市人民群众。2014年底,城镇登记失业率为2.0%,低于省控目标2.2个百分点;参加养老保险统筹的在职职工人数由1987年的6.93万人增加到现在的25.62万人,增长了2.7倍;2012年率先在全省实施普通高中免学费工程,2013年率先在全省实现义务教育免课本费全覆盖,到2014年底,基本建立了涵盖从幼儿到大学新生的资助体系;2002年建立起城镇职工基本医疗保险制度,2009年将无业城镇居民纳入医保安全网,医保报销比例实现九连增,医保参保覆盖率和待遇标准全省领先。

——综改试验促转型。2010年12月,国务院批准在山西建设国家资源型经济转型综合配套改革试验区。在总体方案尚未批复的情况下,我市不等不靠、先行先试,出台了《晋城市转型综改试验行动方案》,加快“一市两县”、“一市两园”、“一县一企”试点建设,在“四化”联动、产业转型、金融创新、煤层气开发等10个方面先行先试,探索实施了“属地征管、增量激励”财政管理体制改革,创新用地保障机制、资本融资模式、生态补偿机制等做法在全省走在了前列,令人瞩目。2012年8月,国务院正式批复《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案》后,我市积极在重点领域和关键环节积极探索,一批重大事项、重点工程进展顺利,“1+9”试点综合改革统筹推进。

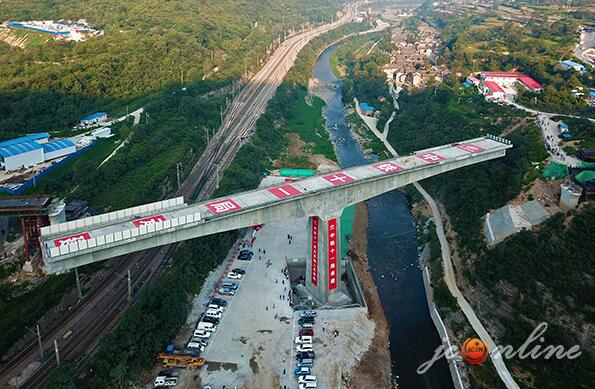

——竞逐中原助开放。2012年11月《中原经济区规划》获国务院批复。作为中原经济区的天然一员,我市于2013年出台了《晋城市竞逐中原经济发展战略规划》,按照聚焦优势、重点突破、项目带动、务实互利、分层推进的原则,以交通、能源、工业、旅游等领域为突破口,积极主动加强与中原经济区城市联系,实施全方位开放、无障碍流动、多层次协作,着力打造两区(综改区、中原区)融合发展的示范市、中原经济区重要的综合新能源基地和中原经济区重要的区域文化旅游休闲地。目前,我市与焦作、济源等市签订了战略合作框架协议,与郑州、洛阳、新乡等市签订了旅游战略合作框架协议;一批重点项目上马建设,特别是太焦高铁(晋城段)推进力度很大,力争尽早开工,晋城人的高铁梦即将实现。

产业转型迈大步

一批高新技术企业落户晋城。

晋城因煤而兴,同样受制于煤。30年来,市委市政府居安思危,坚持立足煤炭优势,孜孜探索调整产业结构方式和路径。

从“关小改中建大”到煤炭资源整合、煤矿兼并重组,我市在煤炭业提质上下足了功夫,产能不断扩大,产业结构不断优化。据统计,1985年,全市煤炭产量2247.6万吨,1989年突破3000万吨,2004年突破7000万吨,2014年达到8611.7万吨,比1985年增长2.83倍,占全省煤炭产量的比重为8.88%,占全国煤炭产量比重为2.22%。经过2006年、2009年进行了两轮资源整合,全市地方煤矿保留矿井129座,产能规模11230万吨/年,保留数量和产能规模均居全省第一,煤炭机械化水平达到100%,矿区原煤回采率达到70%以上,彻底扭转了“多小散乱”的状况,进入了“大矿时代”。

在立足煤的基础上,我市全力做好煤与非煤两篇大文章。一方面,积极延伸煤、转化煤,加快煤转化、煤转电、煤制油、煤建材的发展步伐,着力构建“煤、电、气、化”综合能源基地,创造新的竞争优势。另一方面,着力发现培育新的经济增长点,大力发展以煤层气、太阳能光伏材料为主的新能源新材料产业,以煤机制造为主的装备制造业,以富士康为依托的高新技术产业,以文化创意产业、商贸物流业、文化旅游产业为主的现代服务业,打造晋城工业经济升级版。特别是煤层气产业屡屡创出全国第一:煤层气地面开采利用量全国第一;建成了全国第一个煤层气高新技术产业化示范工程;建成了全国第一个采煤采气一体化示范工程;建成了全国规模最大的煤层气液化厂;建成了全国第一条跨省煤层气专用长输管线。

在横向上,我市大力发展县域经济,以集群化理念培育壮大非资源类主导产业,开发区的高新技术产业,城区的商贸物流、泽州的装备制造、高平的新能源新材料、阳城的陶瓷和蚕桑、陵川的中药材和旅游休闲度假、沁水的煤层气和彩色苗木花卉,形成了差异竞争、错位发展、优势互动的崭新格局,产业转型步伐越迈越稳。

随着产业结构调整,一些新产品从无到有、从小到大、规模不断壮大,目前尿素产能达到381万吨,甲醇达到111.5万吨,煤层气抽采能力达到23亿立方米,装备制造完成销售收入132.1亿元。大中型企业数量从建市初期的12家增长到221家,提供工业总产值从值3.2亿元增至823.5亿元。同时,地区生产总值中,一、二、三产的比例关系由1985年的20.8∶62.1∶17.1调整为2014年的4.2∶58.8∶37.0,充分表明我市产业结构正由重变轻,逐步优化提质。

城乡统筹谱新篇

全面建成小康社会,重点在农村,难点在农村。

针对城乡发展不均衡的现状,市委市政府始终不渝地坚持城乡一体化发展战略,城市面貌日新月异,农村面貌显著改观。

按照时间轴线,城乡一体化发展历程大体分为四个阶段:第一个阶段是建市起至上世纪九十年代初,我市针对中心城市功能不足、市区容量过小的状况,制定和实施了明星乡镇战略。到上世纪90年代初期涌现出巴公、南村、高都、润城等20多个明星乡镇,初步形成了“群马拉车,众星捧月”的城镇化发展态势。第二个阶段是上世纪九十年代前中期,随着“五小企业”蓬勃兴起,带动了农村经济的快速发展,到1997年底,率先在全省实现了“整体基本达小康”和“稳定脱贫”两大发展目标。第三个阶段是1997年之后的10多年,我市小康建设再进一步,到2000年在全省率先建成宽裕型小康,并开始实施“中心城市—重点城镇—小康村”战略模式,形成点线面一体、整体联动的发展格局。在2005年,我市比全国提前一年全面取消了农业税及其附加,延续了2000多年的农业税在晋城宣告终结。第四个阶段是2010年至今,农业现代化与工业化、信息化、城镇化同步推进,市委市政府相继出台了《关于加快推进重点区域城镇化建设的实施办法》、《关于加快城乡发展一体化“百村”建设的实施意见》等一系列推进城乡发展一体化的政策措施,进一步加大以工补农、以城带乡力度,实施“百村”建设、农村清洁工程、农村人居环境改善等一系列创新工程,城乡发展一体化步入快车道。

缩小城乡差距,实现齐头并进,更重要的是提高农村的自我造血功能。30年来,我市出台了一系列的强农惠农政策,种粮有粮食直补、农资补贴,购农机有购置补贴,补贴标准不断提高,补贴资金逐年增加。近年来,我市紧紧围绕“一村一品、一县一业”,以工业化的理念、产业化的模式、市场化的运作,集中打造畜牧、蚕桑、食用菌、设施蔬菜、小杂粮、干水果、中药材等特色现代农业产业,初步基本形成了晋城工厂化食用菌,高平、泽州生猪,阳城、沁水蚕桑,丹河、沁河沿河流域设施蔬菜,陵川中药材,沁水苗木花卉的特色现代农业产业基地集聚,农业产业化经营组织已发展到225家,农产品加工企业销售收入达到63.3亿元,农产品加工转化率达到44%,极大地带动农户增收。

在城市建设上,而立晋城逐渐长大,越来越宜居。建市之初,晋城主城区仅有8平方公里,城市道路29公里,人口10万人。经过30年的拓展,主城区面积已达到60.5平方公里,人口达到59万人。近三年来,市委市政府秉承“拓展、改造、提质”的城建原则,将城市空间布局扩展为“两区四片”,即主城区、金村区以及北石店片、南村(金匠)片、巴公片、高都片,打通了一批断头路,改造了市区主干道,扩大了集中供热、集中供气、集中供水覆盖面,城市基础设施和公共服务设施不断完善。按照规划,到2020年市区人口将增到70万人,城市用地规模增加到76.2平方公里。

美丽晋城更宜居

30年来,建设美丽晋城是市委市政府一以贯之的态度和行动,铁腕治理污染、普及使用清洁能源、大力植树造林……一桩桩实事惠民生,极大地改善了城乡人居环境。2013年以来,全市积极推进“一争三快两率先”总体战略,美丽晋城建设全面提速。

——治理“污”。建市之初,我市凭借得天独厚的煤铁资源优势,经济发展很快驶入快车道,但也背上了沉重的污染包袱。据监测资料显示,2001年市区空气质量二级以上天数仅有28天,丹河水环境受到严重污染。面对严重的污染状况,我市于2003年起在全省率先实施了“蓝天碧水工程”,打响了“十大环保战役”,关停800多座小高炉,搬迁改造15家重点企业,对市区东西“两河”进行了治理改造,开工建设了丹河人工湿地工程,人居环境明显改善。近些年,我市持续开展以改善环境质量“十组拳”新一轮环保攻坚战,推动环境质量实现“质”的飞跃。2014年,市区PM2.5、PM10浓度和空气质量综合指数分别下降28.1%、16%和19.4%,下降幅度居全省前位。

——治好水。强化对丹、沁“两河”流域排污企业的环境监管,推进城镇污水处理及配套设施建设,全面加快对丹河流域的生态恢复治理步伐,在丹河人工湿地工程全面完工的基础上,开工建设了丹河龙门湿地公园、巴公河人工湿地、丹河高平河西人工湿地等一批工程项目,丹沁“两河”10个监测断面水质达标率达70%。全市集中式饮用水源地水质达标率保持100%。

——增新绿。一座城市,因绿色而动人。我市大力推进城市绿化、环城绿化、通道绿化、村镇绿化、荒山绿化、厂矿区绿化,大力推进山上治本、身边增绿、产业富民,建成的生态绿化型、生态园林型、生态游憩型村庄达上千个,城乡处处生机盎然,森林覆盖率以年均一个百分点的速度增长,在2011年达到了39.2%,预计2020年可达到45%。尤其是近年来,大手笔实施城市绿化,城市建成区绿化覆盖率45.8%、绿地率43.2%,人均公园绿地面积15.5平方米,各项生态建设指标在全省遥遥领先。

——管好“气”。煤层气使用、集中供热由市区、县城向中心集镇延伸,众多农村普及了沼气、秸秆气、煤层气,充分利用化工废气、高炉焦炉尾气,加大扬尘污染和机动车尾气治理力度,进一步提升环境空气质量。尤其是2013年起,我市提出了在全省率先实施“气化晋城”工程的思路,目前30万户居民用上了煤层气,总气化人口达100多万人。市区公交出租车全部实现了油改气。

——优环境。近年来,我市开展了农村清洁工程、新农村“百村”建设等一系列创新工程,完成了覆盖4个县(市)、6个乡镇、65个行政村的环境连片整治示范项目,严格落实了“以奖代补”政策,重点保护了农村饮用水源,分片建设了生活污水、垃圾处理设施,农村“垃圾靠风刮,污水靠蒸发”的局面逐步改善。全面落实改善农村人居环境行动计划,加快了农村污水处理工程建设步伐,一批村庄完成工程建设。“十二五”以来,共创建了4个国家级生态乡镇、15个省级生态乡镇和42个省级生态村。

30年来,中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、全国卫生城市、“国际花园城市”、国家森林城市等荣誉花落晋城,使得晋城这颗太行明珠愈加璀璨,更加美丽宜居。

数字看晋城

525人

2013年10月,太原科技大学晋城校区正式招生开学,525名新生入学,结束了我市没有普通本科院校的历史。

600处

目前我市共有国保65处,省保23处,市保512处,市保及市保以上文物保护单位共计600处,居全省第一。国家级、省级历史文化名镇名村共计34处,居全省第一。

10087元

全市农民人均收入由建市初期的424元,到2014年突破万元大关,达到的10087元。

8961公里

2014年末,全市公路通车总里程8961公里,为1985年的5.82倍。

30万辆

2014年末,全市各类民用汽车达30.1万辆,为1985年的44.4倍。特别是私人汽车从无到有,拥有量直线上升,达到25.9万辆。

100万人

近30万户居民用上了清洁煤层气,总用户达100多万人。市区公交出租车全部实现了油改气,煤层气车辆达到2万多辆。

2715万人次

2014年,我市接待国内旅游者2715.01万人次,国内旅游收入241.96亿元,旅游总收入242.36亿元。而在1996年,接待国内旅游者仅78万人次。

17亿吨

1985至2014年,全市累计生产原煤超过17亿吨,煤炭机械化水平达到100%,矿区原煤回采率达到70%以上,为缓解全国能源供应紧张和支援国家经济建设作出了不可磨灭的贡献,为我市经济发展和社会进步做出了不可替代的成绩。

1000亿元

2012年,晋城GDP跃过千亿大关,达到1012.81亿元。

晋城记忆

1985年

设立地级市,实行市管县新体制

30年间,晋城发生了日新月异的变化,有很多时刻值得铭记,有很多事件改变了我们的生活。这里,我们撷取了部分大事件,回忆过往的辉煌脚步,开创更加美好的明天。

1992年

长晋二级路贯通,揭开了我市建设高等级公路的序幕

1994年

锡崖沟精神名扬全国,成为太行山人生存、拼搏、发展的象征。

1997年

晋阳高速公路通车,是全省首条地市自建的高速公路

黄华街开始大规模改造

全市整体基本达小康,小康建设始终走在前

1998年

沁水发现大型煤层气田

2002年

晋焦高速公路通车

2003年

“两河”治理工程开建

2004年

全国游泳奥选赛成功举办

2005年

富士康科技工业园B区开工,从此高科技产品有了晋城制造

2007年

中国·晋城棋子山国际围棋文化节举办,确定了陵川棋子山是围棋发源地的地位

张峰水库枢纽工程竣工

2008年

晋济高速竣工,环城高速和高陵高速开工

2012年

我市获得国际花园城市称号,这是全球人居环境最高荣誉

2013年

市委六届三次全会提出“一争三快两率先”战略,晋城发展迈入新阶段

太原科技大学晋城校区招生开学,填补了晋城没有本科大学空白

2014年

市图书馆、档案馆、美术馆(“三馆合一”)建成投用,成为我市城市建设的新地标,进一步提升了城市文化品位。

老照片中的晋城

1985年5月设立晋城市。

2004年游泳奥选赛举行,这是晋城首次举办高规格的国家级赛事。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号