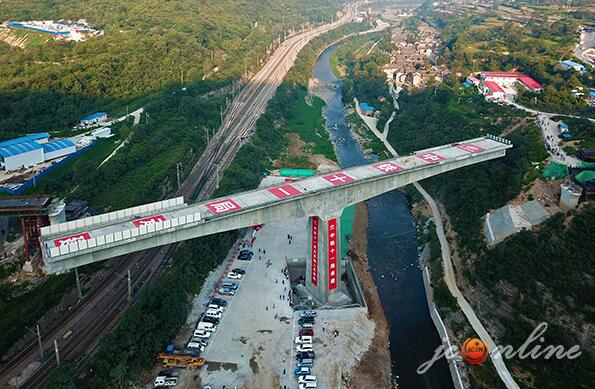

本报讯 记者张鹏飞报道 汛期临近,我市地质灾害不稳定因素增多。近日,市政府办公厅结合我市地质灾害分布范围、发育规律、诱发因素及危害程度等,下发了《晋城市2016年度地质灾害防治方案》,要求各级各相关部门尽快进入重点防范工作状态,加快“五个转变”,最大限度减少地质灾害造成的损失。

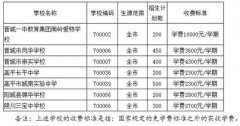

据了解,我市全境都是地质灾害易发区,其中高易发区占29.54%、中易发区占70.46%,共有地质灾害隐患点332处,分布广、类型多。隐患点按险情等级划分为:特大型4处、大型6处、中型59处、小型263处;按类型划分为:不稳定斜坡42处、滑坡89处、崩塌83处、地面塌陷114处、泥石流4处。同时,根据市气象局预测,我市6—8月份降雨量为330—350毫米、9—11月份降雨量为130—140毫米,较往年同期偏多,局地暴雨易引发滑坡、崩塌等突发性地质灾害,因此6—9月份是我市地质灾害重点防范期。

《方案》要求,各级各相关部门要尽快进入重点防范工作状态,完善群测群防人员奖补措施,建立健全防治制度,实现地质灾害防治“五个转变”,即由全面防范向重点防治转变、由防范为主向搬迁为主转变、由天灾无责向违法问责转变、由审批管理向公共服务转变、由常规管理向技术防范转变。根据“向搬迁为主转变”的思路,2016年,我市将完成2014—2015年186户受地质灾害威胁农村家庭的搬迁任务,以及2016年度89户类似家庭的住房建设任务。

在细化落实责任方面,《方案》规定,各县(市、区)要抓紧开展地质灾害易发区违法建设清理整顿工作,对在地质灾害易发区因违法规划、建筑、占地、施工、堆放等行为引发的地质灾害隐患,按照“谁建设、谁负责,谁引发、谁负责”的原则,逐点明确监管主体和责任主体。对已排查确认的违建等违法行为引发的地质灾害隐患,按照“谁引发、谁治理”的原则,督促责任单位通过工程治理、避让搬迁等方式消除地质灾害隐患;对难以治理的,要督促责任单位配备专业实时监测设备,明确专职监测人员,纳入监测监管系统,将可能造成的损失降到最低;对因未清理整顿而引发地质灾害的,要严格追究相关单位和人员责任。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号