□曹贵勇 一年一度秋风劲。

在这个收获的季节,第四届“晋城最美新闻人”和“市直新闻单位编辑记者下基层实践锻炼”优秀作品评选评奖活动,在评委严谨认真的评审后已基本确定,即将公布。

在庆祝第17个记者节暨第四届“晋城最美新闻人”表彰活动活动上,还揭晓了今年市直新闻单位编辑记者“基层实践锻炼活动”优秀作品。焦宇 摄

此次评审同样需要一篇综述来总结、概括、评点,评委中的老领导、老专家一致认定由我来做,可自感志微才疏,学有不足,恐难胜任。虽经力辞,终不得脱,遂作此文。

一、政治合格,导向正确

省委宣传部新闻处原处长朱新才和现任处长骞进同为评委,在评审会上先后强调要将政治合格,导向正确放在首位,参评作品质量放在第二位。本次“晋城最美新闻人”在候选人推选时,就严把政治关,层层报送,层层审核,严格把关。参评作品也要先过政治关,导向关,扎实有效的基础工作,确保了候选人中没有“问题人”、“争议人”;参评作品中没有“问题稿”、“争议稿”,过了政治质检的第一关。再加上初评后的公示环节,大大提升了评审的政治质量。

二、层层遴选,凸显公正

文稿播出审查不算在内,各级新闻单位严格审查、民主推选,此算作一审;武汉大学新闻与传播学院教授带领其博士生团队,专业打分,推选出16位候选人的16件作品,此算作二审。省内新闻界资深媒体人提前一周熟悉资料,现场审看音视频,结合参选人作品、个人事迹及在业内取得的成绩进行综合评定,此为三审。现场又先后两轮投票,最终推出“最美”。评选环节可谓缜密,评选结果也充分体现了评委们的共同看法,令人信服。

三、创新方式,亮点频出

1、重大题材把握准确

矿难报道从王家岭开始成功转型,不再盯在灾难上,而是转入对生命的关注,对救援进展的关注。晋城广播电视台王敏鹏承继了这一转型,准确地把握了沁水中村煤矿透水事故救援的报道。他的《125小时生命大救援,8名被困矿工平安升井》营造了一种紧张、热烈的救援气氛,与时间赛跑,抢时间就是抢生命,甚至有些欢快的气氛,这多少与矿难这一灾难性事故不太协调,但还有什么比生命还在、救人要紧、绝地重生更让人欢欣鼓舞的呢?事故发生在新任省委书记刚到任不久,书记与矿工的对话、晋城市委市政府对救援工作重视、救援措施得力在报道中清晰呈现,突出了各级党委的作用,显现出很好的导向作用。

作品重要信息交代完整,在叙述方式上也采用了典型的倒金字塔结构,先叙述成功救援8名矿工生还,再交代背景,避免了平铺直叙。虽然有些信息重复交代,串词(导语)太长,包含了过多、过早就披露的信息,但这只是一些小小的不足,并不影响作品整体的成功。记者对重大题材的把控能力也不容置疑。

阳城电视台李丽清作品《不变的信仰》,报道了种树老人石双砚不忘党恩,义务栽树几十年,耄耋之年还加入中国共产党的事迹。采访真实自然,真切感人。题材虽小,立意高远,很有说服力。

2、经济报道严肃客观

太行日报社闫来俊作品《南村铸造 何去何从?》非常冷静客观,如果说文如其人,闫来俊一定是个非常理性的人,严肃冷静地剖析报道,让读者深感南村铸造今日困境之重,令人忧心,虽显无情,但却让人感觉爱的深沉。这让我想起鲁迅先生,先生在《忆韦素园君》一文中,回忆看望韦素园的情景“忽而想起他为什么要寄给我一本精装的《外套》?壁上还有一幅陀思妥耶夫斯基的画像。对于这位先生我是尊敬的、佩服的,但我又恨他残酷到了冷静的文章。”闫来俊本篇报道也“残酷到了冷静”,似乎不如此就不能真实面对,不真实面对就找不到摆脱困境的良方。鲁迅先生早年留日,仙台学医,师从藤野先生,我总感觉鲁迅先生是用医学的手术刀来解剖中国社会,寻找病症和国民劣根。闫来俊的作品也颇具这种风格,只不过在“冷静”解剖之后,他还给南村铸造以希望,让人振奋与期待,对未来充满信心。

3、会议报道创新方法

会议报道很枯燥、很乏味、很难创新,这几乎是新闻界的共识,相应的可读性、可视性均难如人意,这也是共识。但是会议新闻是新闻中最重要的组成部分,工作布置、检查、总结、交流、推广等都需要开会,各级党委政府、各个地方政治经济生活中的大事都需要会议确定,会议报道必不可少。改进会议报道提了多年,也有不少有益的探索和尝试,但总体变化和改进并不大。

沁水报社梁素芳《四笔账检阅“爬坡沁水”》把年年要开的老干部经济形势通报会,写成了色香味俱全,可读性很强的经济报道。如果只按程序报道会议,就只会写成二、三百字的“豆腐块”,梁素芳写出了受老干部检阅,县委、县政府汇报的四本台账,把“豆腐块”做成了大文章!文章没有“按套路出牌”,而是抓住会议汇报的核心--“四本账”大做文章,的确是会议新闻的创新之作。这样创新的会议报道方式很难坚持下去,许多人在坚持中选择了放弃,希望梁素芳会坚持、会坚守,写出更多、更好的作品来。

4、社会新闻弘扬至善

晋城广播电视台郭风雷作品《郝三铁:一句承诺,一生坚守》推出的人物郝三铁,很可能成为下一届晋城好人或晋城市道德模范候选人。郝三铁名字也如其人,承诺如铁不变卦,践诺如铁不动摇,意志如铁不松劲。郝三铁的事迹平凡而感人,他年轻时进入一个素昧平生的家庭,及至老年,岳父母、妻子相继离世,留下一个瘫痪在床的继子,郝三铁承诺要管,就一直管并一直管下去。没有豪言壮语,只有踏踏实实的行动。报道手法近似于文学创作中的白描,客观准确地记录,少有评论,更多的是乡亲的评价,使郝三铁的形象高大而伟岸,是一个有担当的男子汉。

作品似对郝三铁继子郝师国工地受伤赔偿情况,这一重要信息未作交代,稍感缺憾。但可以肯定的是,郝三铁事迹过得硬,郭风雷作品表现好。

5、监督报道全面客观

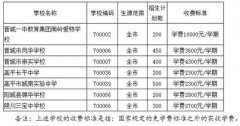

晋城广播电视台朱瑞波作品《校服质量不容忽视》是此次参评作品中唯一的监督类报道,作品找准了报道的“点”—李女士女儿的问题校服,由此展开对全市校服使用、制作、招标等“面”上的调查,脉络清晰,调查深入。涉及这一问题的校服使用单位(学校)、生产单位(厂商)、主管单位(晋城市教育局)都进行了调查采访,以人大代表监督的问题(提案)开始、把监督的过程、监督的结果,都进行了调查记录,抓住了社会关注的敏感问题,总体把握较全面客观。

此外,太行日报社鲍志华《侯村五十多年无上访的背后》视角很独特。上访事件多发、原因多种多样、很难调查处理,这是社会对上访的普遍认识,鲍志华的眼光越过众多上访者,看到了侯村为什么五十年无上访,慧眼独具,只是原因的探寻稍感不甚解渴。张鹏军《司徒小镇: 怎一个“火“字了得》语言简洁,行文流畅,文字清新。郜晋龙《暴雨过后访菜农》小特写短小精悍,可读性强。栗晋波《麻地村的特色经济》报道麻地村种药材、种核桃、农家乐三部曲,步步稳健;发展特色经济,效果明显。报道语调亲切,真实动人。

其他作品不赘述。

四、不忘初心,坚守内容

此次评审中,不少评委老师感叹,主流媒体这么好的作品,订户不多,读者不广,电视观众减少,广播听众流失。新媒体作品质量不高却受众广大,还在日益增多。一句话道出了媒体人的苦衷和深深的忧虑,传统媒体面临重重危机,媒体融合迫在眉睫。但传统媒体的内容优势,是新媒体不可比拟的,以“晋城最美新闻人”为代表的一大批编辑记者,他们不忘初心,坚守传统媒体主阵地,坚持做优质内容生产者,这种坚守同样令人肃然起敬。

媒体融合已势在必行,不容回避,融合是我们共同的未来!期望众多传统媒体的内容制作高手,以更新的姿态,投入媒体融合改革大潮,接受挑战,贡献力量,共同创造新闻媒体的美好明天!

(作者系山西广播电视台组织人事部副主任)

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号