城区南街办事处社会救助申请受理窗口,工作人员张霓霓向前来咨询的市民介绍低保申请程序。 本报记者 张理锋 摄

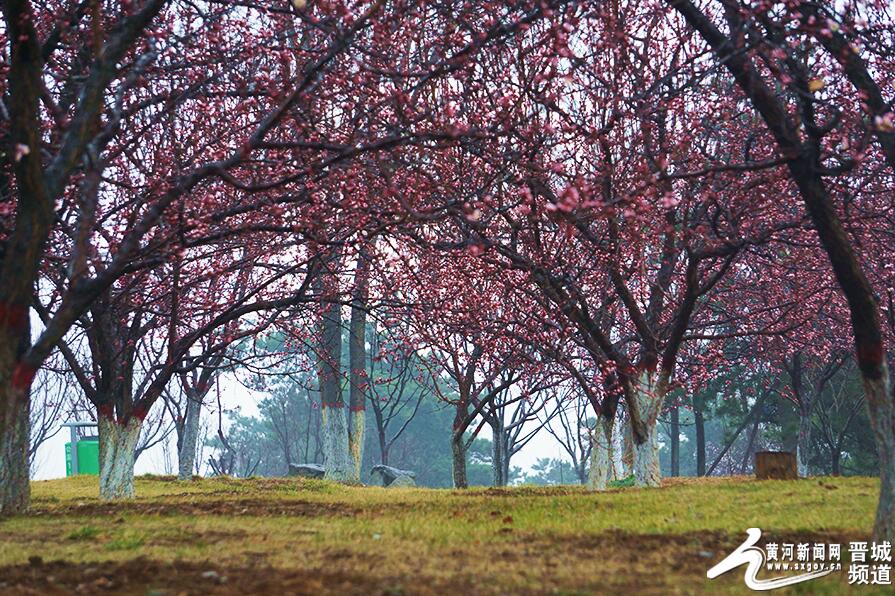

一场小雪使得大山深处格外寒冷。2014年12月25日上午,记者来到陵川县马圪当乡塔题掌村低保户李全家时,他正和老伴坐在火炉旁看电视,火烧得旺旺的,家里十分暖和。

“最低生活保障标准今年又提高了吧?”记者问道。

“可不是,一个月提高了30元。”李全乐呵呵地说。他拿出了专门领低保金的存折,“你看,去年每季度469元,今年559元,全年能领2236元呢,对于咱农家人,能解决不少问题。”

李全老两口都快80岁了,年迈多病失去劳动能力。经申请,2010年李全成为了低保保障对象。邻居张兰香在这里串门聊天,她对记者说:“年轻时候老李可是个‘能人’,在外打拼多年学会了电焊技术,回到村里后经营起修理铺。他那双手特别巧,给东家设计个栏杆,给西家制作个手推车,生意特别火。现在老了,生活比较困难。”

2014年的低保金,李全还有两个季度没领,他准备过几天到乡信用社把钱领了,顺便到城里购买年货。“老伴好几年没有添置新衣服了,春节怎么着也得给她买一件。”李全说。

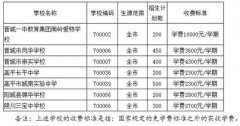

提高城乡居民最低生活保障标准是2014年市政府承诺为民办的实事之一,在落实省政府城乡低保标准每人每月分别提高25元和22元的基础上,我市再提高10元和8元,达到了35元和30元,提高幅度分别达8.4%和16%。

记者从民政部门了解到,我市的城乡低保于2002年实施以来,已经先后11次提高城市低保标准、9次提高农村低保标准,城乡低保人均补助水平位于全省前列。截至2014年第三季度,全市城市低保人数达2.6万人,农村低保人数达7.8万人,城市低保标准每月每人平均达435元,农村低保每年每人平均达2419元。补助水平城市每月每人达320元,农村每月每人达160元,基本确保了困难家庭的生活。

最近一段时间,城区南街街道办事处金华社区的贾新玲每天都守候在丈夫身旁,2014年初,在煤矿当工人的丈夫突患脑干出血,至今昏迷着,片刻不能离开人。女儿在外打零工,儿子还没放学回家,家里显得有点冷清。仅仅在一年前,贾新玲一家四口还快乐的生活着。可现在,看病花光了家里所有积蓄,还借了不少钱,生活的负担一下子压在了贾新玲柔弱的肩上。采访中,她几度哽咽,泪花在眼角打转。

2014年9月底,南街街道办事处低保管理员张霓霓在走访中得知贾新玲家的遭遇后,主动上门为她全家人办理了低保。张霓霓说:“考虑到她家情况比较特殊,所以办的是全保,四口人都是保障对象。”更让贾新玲想不到的是,一个月后,她就领到了最低生活保障金。“没想到这么快,现在全家每个月都可以领1800多元钱,真是雪中送炭呀!”提起低保的办理,贾新玲仍无比激动。

贾新玲全家人得到最低生活保障的救助,得益于我市今年开展的城乡低保专项整治行动。整治期间,全市共组织2500多名乡镇(街办)包村干部,在村(居)委的协助下,对现有的低保对象进行了全面复核,并对新申请的低保对象及时进行受理,还对那些符合条件而没有提出申请的困难家庭主动给予救助。截至2014年9月底,全市共清退不符合条件的低保对象2468人,新增低保对象1983人,主动发现救助困难群众10人,基本上实现了应保尽保、应退则退,“人情保”、“关系保”等问题也得到了有效遏制。

值得一提的是,为畅通困难群众申请低保渠道,我市还建立健全社会救助工作机制,确立了乡镇(街办)在社会救助中的主体责任,建立了“一门受理,协同办理”服务窗口,由乡镇低保管理员专门负责受理转办事项,确保了低保办理的公开、公平、公正。

(本报记者 张明明)

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号