三、培育经济发展动力源,着力推进创新发展

在经济进入新常态和我市资源型经济面临诸多困难的形势下,必须大力推进以科技创新为核心的全面创新,优化创新资源,激活创新主体,创新体制机制,改善创新环境,让创新活力竞相迸发,让创新价值充分体现,形成大众创业、万众创新的生动局面。

(一)培育发展动力源。优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,激发创新活力,积极鼓励发展新产业、新业态、新模式,加快实现新旧动力转换。

发挥消费对经济增长的基础性作用。扩大居民消费,引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变,带动消费结构升级。努力增加城乡居民收入,不断提高社会保障水平,拓展消费空间,培育文化娱乐、体育健身、技能培训、现代家政等新的消费热点。创造高效便捷的消费环境,大力发展电子商务、连锁经营、物流配送等现代流通方式,加快建设城乡一体化物流配送体系。以建设区域性商贸物流中心为重点,大力发展商贸物流业。着力推进旅游消费,维护打造晋城旅游形象品牌。充分发挥晋城资源禀赋和区位优势,利用“互联网+”平台,将晋城清洁能源、南太行旅游、特色农产品等推向全国。

发挥投资对经济增长的关键作用。优化投资结构,增加非煤产业特别是战略型新兴产业投资,努力保持投资合理增长。控制好基础性、公益性、竞争性项目的投资比重,确保投资竣工项目成为提升我市经济总量和质量的重要力量。创新投融资方式,积极推广PPP建设模式等,促进投资主体多元化,带动更多社会资本参与投资。抢抓产业区域梯度转移机遇,在现代农业、精细化工、煤层气、旅游等方面引进战略资本和大项目,带动新技术新管理,促进新发展。

发挥出口对经济增长的促进作用。加快建立和完善外贸综合服务体系,加大外贸进出口软硬件设施建设,建成晋城海关、晋城检验检疫机构,实现兰花保税物流中心封关运营。稳定传统产品出口,引导龙头企业优化产品结构,大力推进富有晋城特色的产品、文化、技术和服务出口,努力培育多元化外贸品牌和新的出口增长点。研究探索鼓励中小微企业进出口奖励机制,促进对外贸易多元化。

(二)构建发展新体系。把构建现代产业体系作为优化产业结构的主要任务,破解转型升级难题,不断改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。以创新组织模式、经营模式、服务模式为切入点,以工业园区为载体,以行业骨干为龙头,探索组建松散型的冶金铸造、机械制造、化工化肥、建材建筑、节能环保、丝麻服装、生物医药、电子信息、旅游文化、新型能源等产业集团,构筑晋城经济发展新格局。加快建设全国煤层气产业总部基地、煤机及煤层气装备制造基地、山西东南部现代物流中心,逐步形成以提升传统优势产业为主导,发展新兴接替产业为先导,推动服务业全面发展的产业格局。

改造提升传统产业。加快传统产业结构调整、技术进步和企业重组,继续深化煤炭基地、电力基地、化工基地、铸造基地建设。煤炭产业要以去产能为重点,以“六型”转变为目标,深入推进资源整合和企业兼并重组,进一步提高产业集中度,促进由外延式扩张向内涵式增长转变。大力推进煤炭深度加工和综合利用,提高煤炭就地转化能力。电力产业要积极争取外送电通道建设,扩大直供电领域和规模。大力发展低热值燃料发电,积极推动光伏发电、风电、垃圾焚烧发电、生物质发电等。化工产业要大力推进“分质分级、能化结合、集成联产”,建成全国现代化新型煤化工基地。瞄准市场需求,发展煤基新材料和煤基新能源。推进晋煤集团北留——周村工业园区化电热一体化项目。铸造产业要立足现有基础,围绕淘汰落后和创新体制,加快整合各种生产要素,努力形成铸造产业集群,实现“晋城铸造”向“晋城制造”,再向“晋城创造”的转变。

培育壮大新兴产业。积极扶持市场潜力大、产业基础好、带动作用强的行业,形成以工业园区和特色产业基地为平台,以骨干企业为依托的多元支柱产业,提高产业核心竞争力和经济效益。煤层气产业要以“气化晋城”为引领,大力推进地面煤层气开发与井下瓦斯抽采,实施煤矿瓦斯抽采全覆盖工程。积极探索煤层气综合利用,加快煤层气民用推广、工业燃气气源置换及CNG、LNG等气代油工程建设,大力扶持瓦斯发电。装备制造业要贯彻“中国制造2025”规划,坚持创新驱动、布局优化、两化融合、绿色制造,推动煤机和煤层气机械制造资源整合,实现晋城装备制造业转型升级,建设全省煤机和煤层气装备制造业基地、新能源汽车产业基地。信息技术产业要鼓励以“互联网+”、智能制造为代表的新一代信息技术发展,支持富士康在我市的发展壮大,加快工业机器人、智能手机、光通讯、光学镜头等产品开发生产,建成全球重要的精密光机电生产基地。新能源新材料产业要大力发展锂离子动力电池、光伏电池组件,重点培育纳米碳酸钙、单晶硅、功能陶瓷、结构陶瓷、高性能空心玻璃微珠等做大做强。大力发展绿色、环保、健康的麻纱织品、桑蚕丝织品。结合本地党参、柴胡、连翘等中药材资源,建设符合国家GAP要求的中药材种植基地,推进中药材种植、加工、生产、销售的产业化。

加快现代服务业发展。努力拓展服务业发展空间,加大文化与旅游的融合发展,加快建设山西东南部现代物流中心和山西著名旅游目的地。大力发展生产性服务业。把发展壮大生产性服务业作为产业结构调整的重要方向,大力发展研发设计、知识产权、科技成果转化、电子商务等高技术服务业,提升服务业与生产制造的融合度。主动对接中原经济区,大力发展现代物流,完善物流配送网络,提升现代物流服务功能。积极推进物流信息化和物流技术装备现代化、标准化发展,提高物流智能化水平。优化提升生活性服务业。推动生活性服务业向精细化和高品质转变。重点发展健康、养老、旅游、体育、文化、法律、批发零售、住宿餐饮、教育培训等生活性服务领域,推动生活消费方式向发展型、现代型、服务型转变。大力发展文化旅游产业。深度挖掘晋城历史文化底蕴,促进旅游与文化、体育、农业、工业等相关产业的融合发展,培育旅游新业态。加强旅游基础设施建设,完善服务功能,提升服务质量,形成“大旅游、大产业、大发展”的局面。重点围绕南太行自然风光,结合沁河古堡、炎帝农耕、长平之战、上党戏剧、皇城相府等文化资源,开发有特色的“神奇太行行,晋城古堡游”等旅游线路。大力发展文化产业,培育新型市场主体,促进文化资源集聚和合理配置,促进文化与科技、农业、体育等相关产业深度融合。

加快发展现代农业。加快转变农业发展方式,努力走出一条资源节约、环境友好、产业深度融合、具有晋城特色的现代农业发展道路。不断提升综合生产能力,确保农产品有效供给。落实粮食安全生产责任,实施藏粮于地、藏粮于技战略,实施粮食丰收工程。严格保护基本农田,加快推进农田水利基础设施建设,推进农业机械化。大力发展特色现代农业。加大新技术新品种推广应用力度,发展设施农业、节能农业、生态农业、观光农业、环保农业。深入推进农产品加工"513"工程,不断延伸产业链,加速农业产业化进程。明确功能定位,推进产业集聚,做大做强畜牧、蚕桑、设施蔬菜、干鲜果、小杂粮、中药材、食用菌、苗木花卉等特色农业优势产业。加强农业服务体系建设。大力发展“互联网+”,助力智能农业升级。培育以电子商务为主要手段的新型流通业态,实现农村电商服务站点全覆盖。健全农产品质量安全体系,强化质量监管,推进农业标准化生产,全力提升农产品质量安全。加强农业改革创新,做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作,加快土地流转,发展农业适度规模经营。培育壮大新型经营主体,形成以家庭承包户为基础,专业种养大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业为骨干,其它组织形式为补充的新型农业经营主体队伍。加大农民培训力度,培养一大批有技术、会经营、懂管理的新型职业农民。

(三)拓展发展新空间。用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。

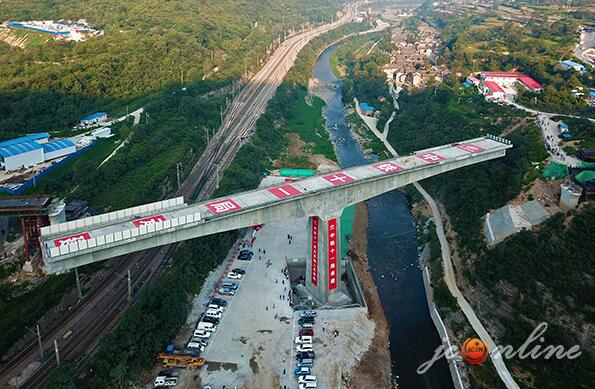

拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。加快推进综合交通运输体系建设,建成太焦高速铁路、高新高速公路、阳济高速公路及主城区到高铁站的快速通道,打造公路、铁路、航空综合交通网络构架。加快推进“井”字型大水网建设,抓好水源和管网工程,构建“城乡一体、沁丹互补、上下游调配、河库泉联通”的水资源高效利用和安全保障体系。加快推进电网建设,构建以500千伏为支撑,220千伏和110千伏为补充的骨干电力网架。加大配电网建设和老旧设备改造,建设结构合理、调动灵活、运行安全、自动化程度高的智能化电网。积极推进城市宽带网络建设,形成大容量、高速率、光传送、全覆盖的光纤传输网络和无线宽带网络。加快推进输气管网建设,保证输气管线安全。实施地下管网改造工程,建设城市地下综合管廊。推进智慧城市建设。

拓展网络经济空间。大力实施“互联网+”行动计划,利用大数据和互联网的规模优势和应用优势,加快晋城信息化和新型工业化进程。发展物联网技术和应用,促进互联网和经济社会融合发展。推进数据资源开放共享,促进大数据广泛深度应用。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新,支持基于互联网的各类创新。大力支持地方企业的网上交易和定制,整合商业仓储服务设施,发展晋城电商配送产业。

(四)着力推进“三个突破”。坚持问题导向,抓住制约我市转型发展的难题和瓶颈,推动科技创新、民营经济和金融振兴“三个突破”。

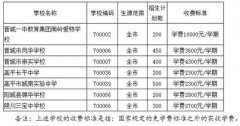

加快科技创新。实施“科技引领、创新转型”战略,推进科技管理体制机制改革,健全创新市场导向机制。强化企业自主创新主体地位,建立以企业为主体、政府引导、市场化运作、产学研相结合的自主创新体系。加快晋城科技研发基地建设,搭建集技术研发、成果转化、推广应用等于一体的综合科技创新服务平台。优化科技资源与创新要素的配置,加快完善技术创新服务体系,大力培育中介服务机构,建立科技资源共享与交易云服务平台。围绕产业发展的科技需求,支持重大共性关键技术的研发及集成应用,在煤基产业、现代农业、生物医药、新材料、环境保护等重点领域组织实施一批重点科技项目。引导和鼓励太原科大晋城分校、职业技术学院、高等技师学院、科研所以及重点企业科研机构进行科技攻关、成果转让,在引领晋城科技创新方面发挥作用。加强社会各类创业孵化平台建设,鼓励社会力量建设创业孵化基地,为创新创业者提供综合服务平台和发展空间。

加快发展民营经济。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,激发非公有制活力和创造力,充分调动全社会创业激情,把创办民营企业作为大众创业主战场,把创建中小微企业作为大众创业的重要模式,推动民营经济和中小企业转型升级、做优做强。打破限制非公有制经济发展的各类隐形壁垒,建立科技、金融、民营企业对接机制,为民营经济发展提供保障。优化和改善促进民营经济发展的政务环境、政策环境、法治环境和社会环境,放开民间投资领域,放宽民营企业准入条件。搭建科技服务民营企业平台,鼓励扶持科技中小微企业,推动民营企业走科技创新之路。坚持大小并重、内外并举、多业并兴,实现全市民营经济在三次产业全面推进,协调发展。

加快推进金融振兴。不断深化金融改革和创新,努力构建体系健全、竞争有序、运行规范、监管科学的现代金融服务体系,努力推进金融业成为我市现代服务业的主导产业。在做大传统金融机构、引进新兴金融机构的同时,要大力支持晋城银行、县市区农村商业银行、村镇银行的发展壮大,引导其拓展服务空间、创新服务产品,在引领经济转型中发挥重要作用。大力发展和利用多层次资本市场,鼓励社会资本开展各类创业、产业投资,推动更多企业上市和挂牌,扩大直接融资比重。大力发展现代保险服务业,加快巨灾保险等政保合作项目实施。积极建设金融信息共享平台,推动建立民间信贷信用登记制度,将全市小额贷款公司、担保公司、典当行等纳入信用登记体系,引导民间融资健康有序发展。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号